“吃了吐,吐了再试着吃……50年了,我早就忘了吃饱饭是啥滋味了。”73岁的周老伯坐在轮椅上被推入南方中西医结合医院时,体重仅剩27.4公斤,枯瘦的身躯虚弱到无法站立。长达半个多世纪的吞咽困难,一个月的彻底无法进食将他推到了生命的悬崖边缘。近日,该院胸外科团队迎难而上,实施微创手术为这位极度衰竭的老人成功打通了新的“生命通道”。

据悉,周老伯所患的是极为严重的“贲门失迟缓症”,并伴有巨大的食管憩室和溃疡。他的食管已然变形,全程严重扩张,丧失了基本功能,就像一条“死胡同”。食物无法顺利进入胃部,积聚在巨大的食管内,导致他反复呕吐、营养不良,最后甚至连水都难以下咽。

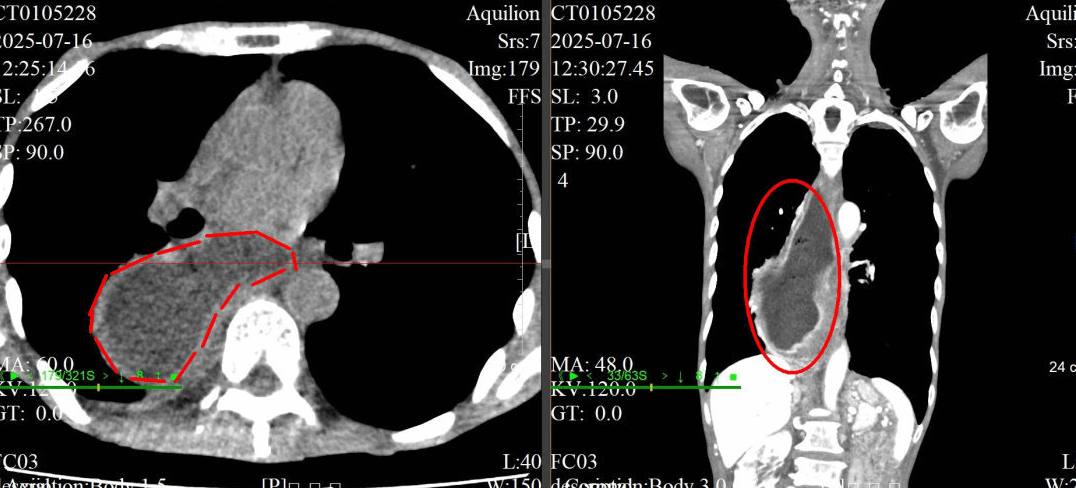

CT水平面和冠状面显示,老伯的食管严重扩张,形成了巨大的憩室,已经不是正常的“管状”了。

周密筹备:“绣花式”为27.4公斤的躯体补充能量

收治这样一位危重患者,本身就是巨大的挑战。27.4公斤的体重,意味着极度的营养不良、薄弱的器官功能和极高的手术风险。任何一个环节的疏忽都可能导致灾难性后果。

“病人的身体已经不起任何折腾,我们必须给他最精准、创伤最小、恢复最快的方案。”胸外科张才铭主任医师表示。医院第一时间启动了多学科协作(MDT)机制,麻醉科、消化内科、临床营养科、重症医学科、护理团队全程参与。在入院初期,通过精细的静脉营养支持,像“绣花”一样一点点为老人补充能量,改善其营养状况和内环境,为手术争取那一点点宝贵的“本钱”。同时,团队反复研究影像资料,模拟手术路径,对术中术后所有可能出现的风险做了详尽的预案。

精准出击:腔镜下重建生命通道

经过一周的精心调理,尽管患者依然虚弱,但手术窗口期已然到来。经过与家属的充分沟通,团队决定为其实施创伤最小的“全麻下全腔镜胸部食管旷置术+胃代食管重建术”。无影灯下,专家们没有选择传统“开胸剖腹”的大切口,而是仅在腹壁上和颈部打了几个“钥匙孔”和3厘米长的小切口。将胃精心制作成一条细长的“管状胃”,将其经胸骨后“提”至颈部,与食管的近端进行吻合。

其中,吻合口的处理是手术成败的关键,更是术后生命安全的防线。为了防止最危险的并发症——吻合口漏,主刀医生凭借数百例成功手术的丰富经验,采用了器械+手工,多措施的主动防漏技术,如同为这条新的生命通道上了“多重保险”,确保了其万无一失。

重生的重量:体重增长了珍贵的5.6公斤

在微创、精准的外科技术和麻醉技术的加持下,全手术过程几乎零出血,术后当天直接回普通病房。在加速康复外科(ERAS)理念指导下,术后12小时,早期肠内营养就已经开始。这小小的一步,极大地保护了老人的肠道功能,为康复打下了坚实基础。医生每天查房数次,根据恢复情况调整治疗方案。功夫不负有心人,术后第10天,造影剂顺利通过吻合口,“吻合口愈合良好!”——这个消息让所有医护人员都倍感振奋。老人终于可以小心翼翼地喝下第一口水,吃下第一口米糊。那一刻,他浑浊的眼中闪烁的泪光,是对所有医护人员辛勤付出最好的回报。

出院那天,陈老伯体重已恢复至33公斤(66斤)。他不需要轮椅,自己稳健地走着,脸上洋溢着开心的笑容。这增加的是体重,更是一个家庭重新燃起的希望。

小知识:贲门失迟缓症是一种罕见的食管动力障碍性疾病,早期表现为吞咽不畅、反流等,易被忽视。若长期得不到规范治疗,可能导致食管扩张、憩室、炎症甚至恶变等严重并发症。建议出现相关症状者尽早就医,明确诊断,以免延误最佳治疗时机。