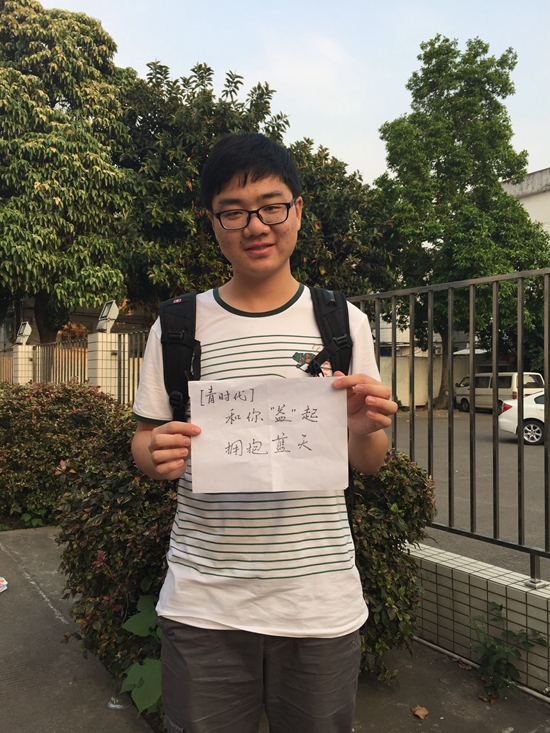

【人物小记】张远大,现为13级基础医学院临床病理专业学生,爱吃爱玩爱笑爱生活,别无所长,惟有一副热心肠。有人说他没有原则,别人怒骂,他嬉笑如故;也有人说他脾气倔犟,想做的事一定不会退让。对于公益,他是个行者,稍有创见,便迫不及待地付诸实践;对于“蓝天”,他是个梦想家,构思着组织振兴的宏伟蓝图。“是缘是情是童真”,他与支教结下不解之缘;“有泪有愧有付出”,他将“蓝天”永远留在了心里。公益,是他的终极情怀。

下午2时许,正是日头最盛的时候,张远大辗转几趟车终于抵达顺峰山,后背早已湿透。来不及喝口水又匆忙赶往顺峰山管理处商讨周日举办公益活动的细节。

张远大所在的组织叫蓝色天空,是隶属南方医科大学团委社会实践部的一支公益支教组织,周日将在顺峰山举办“益起跑”、“一元献唱”等“五一”系列子活动,号召大家多多关注贫困山区教育,承担社会责任,传递正能量。自2006年蓝色天空支教队成立,如无特殊情况,该支教队每个学期都会组织一场名为“益起跑”的图书征集公益活动,目的在于帮助更多的山区孩子读上课外书,拓宽视野。

“你看,湖那边的西门就是我们这次的活动场地,管理处已经答应为我们加急办理申请审批了。”张远大指着湖对岸高高耸起的石门,掩不住地兴奋。他告诉我,这次活动大家准备很充分,应急方案就备下了不止一套。“选择这里也是考虑了蛮久的,毕竟周末人流量很大,而且顺德地区具有公益行善的良好传统。”

三种帮扶形式

虽然做支教的时间不长,但张远大俨然对支教看得很通透。“现在大学生支教大概有三种心态”,他顿了顿,用手抵住下巴。“第一种就是纯粹的支教了,确实是想改善当地的教育环境,目的单纯;第二种呢是体验生活。平时在学校里就是学习,现在支教也算是一种社会生活的体验吧;第三种那就是带着旅游的目的了。”说到这,张远大不禁笑出声来,“你知道么,有支教队当时招新,就是打着支教完去旅游的口号,一下子吸引了几百号人呢。”

“有没有发现我对数字3很敏感?我发现去一个地方支教,大抵也是3种帮扶形式。”谈起喜欢的支教,张远大话匣子立马打开了。他觉得,第一种帮助是物质支持,主要是带去当地小学急需的书本。第二种最为重要,也就是支教本身了。“我在广西柳州一个村支教的时候,发现那里的情况真的很糟糕!”张远大睁大眼睛,似乎很不可思议。“我当时教的是6年级毕业班,没想到他们竟然不会除法,都没准备这个内容,只好临时回忆着自己接受过的小学除法教育,拿着一堆小木棍去教。”

除了教课,支教队的成员们还得监督孩子们写假期作业。“如果没有我们过去监督,那些孩子根本就不会去写作业”,张远大无奈道,“他们确实也不会做,而且那些老师基本都是本村的,也不会去管,已经习惯了。”素质教育是支教队员们的一项重点工作。在日常教学中,张远大发现孩子们除了语文数学,其他科目一概不知,但终究是孩童心性,对那些趣味物理小实验还是颇具好奇。自那以后,每次过去他们都会带着一些放大镜之类的小型实验设备,因为上学的孩子少,这就让每个孩子都有了动手实践的机会。“我们的目的就是让他们初步了解这么一个学科,上初中后有一些基础,能多一些兴趣。”张远大说。

这里同样没有英语课。2014年寒假支教那会儿,6年级就一个班,4个人,因为天气冷,住得远的还得翻山越岭,就不来了。二年级没有班,其他年级也就各一个班。“这么些人里每年也就1-2个上县里的初中吧,我家表妹几岁就知道用英语表达了,可这竟然整个小学阶段都不知道,真的很诧异。”

支教点一般都是当地经济最落后的地方,空巢老人、留守儿童居多。乡村的贫穷闭塞与城市的灯红酒绿、各种思想在此交汇碰撞,心理和团队建设就成为支教队要考虑的重要议题,如何引导孩子们的心理,帮助其树立正确的价值观?“有些小孩父母都在外打工,这些孩子就是一个人住,有时候就有亲戚过来照看一下。我们就会和他们聊聊父母在外工作不容易,要学会感恩,有孝道之类的,此外,也会和孩子们分享一下自己的所见所得,引导大家树立正确的价值观。”张远大说,这项工作看似简单,其实最为复杂,“因为我们自己也会遇到价值观念的问题”。正是怀着这样一种感慨,张远大回校后,联合其他队员发起成立了留守儿童问题研究中心,基于实地调研掌握的一手数据,制定有针对性的方案。

“更多的是责任感”

2014年的寒假,张远大和另2名队员去学生小梅家里家访。广西的苗寨,位于群山万壑之间。村民平日多以蔬菜为食,即使养了家禽,也只是用作下蛋而已,决计不会吃的。可一行人刚到,小梅的父亲就从鸭舍抓了一只鸭子,“你们过来一趟不容易啊,得补补。”众人好说歹说了半天,小梅爸爸方才作罢。饭桌上,老实巴交的庄稼汉几杯白酒下肚,抓着张远大的手,几度哽咽:“我家女儿成绩不好,但她很有上进心的。是我这父亲没用,她还得照顾弟妹,帮家里干活,不能全心读书,请你们以后多帮帮她,只盼着她能好啊。”张远大一时有些无话可说,只能点头答应。每每面对这些,他心里总有忍不住地愧疚,想改变这一切,可支教时间只有短短十天,那么之后呢?每次支教完,张远大都会和队员一起总结经验,思考支教队未来的走向。“我们要做的是真正的帮助他们,而不是维系支教组织,要多为当地人负责,而不是为了自己的虚名。”

“看,这孩子叫小辉,现在还和我们队员联系着呢。”张远大在一大堆支教照片中,像发现新大陆般,惊喜地示意我看其中一张。照片里,支教队员和一群孩子们亲密无间地搂在一起。张远大指着其中一个孩子道:“这就是小辉,那个时候我们支教临近结束,就办了个小型毕业典礼,他当时站在桌子上兴高采烈的,好像完全没有一丝不舍。”张远大笑着摇了摇头, “你知道后来怎么了?”又自顾自地道:“晚上她妈妈打电话给我们,说那孩子一直盯着我们的住所哭,因为和他家不算远,能看到灯光,说明我们还没走。”

张远大说,这个叫小辉的孩子是村里难得的独子,家长起早收稻子,没时间给他做午饭,就给钱让他自己随便买点吃的。有一次他调皮捅了马蜂窝被蛰到,脸色苍白,吓得大家赶紧给他抹药消毒,他却一直嚷着头晕,一问才知道,他是长久没吃午饭。从那以后,小辉就成了支教队的常客。而这份情谊,也一直延续下来。“每次话题也没有什么重点的,就是挨着给我们打电话问好,说想我们了。”这次五一,支教队也准备回去看看这群可爱的孩子。

河源支教点环境较差,支教队去了只能睡教室地板上,虫子很多,也没有地方洗澡。广西支教点的环境则更为恶劣,海拔1000多米的山上,冬天很冷,晚上室内梁柱都能见到老鼠在跑。“真的是一种责任感在支持着我们,有些东西只有亲历过,才知道。”张远大说。

路在脚下

南京自古以来就是一座崇文重教的城市,自古教育繁盛,有“天下文枢”、“东南第一学”的美誉。张远大是南京人,带着一股糯软的金陵口音,听起来很舒服。他上大学前就很关注公益和山区教育。他还记得小时候曾看过一个广告片,一位老农民拿着一根玉米,玉米卖不出去,生活没有着落,满是凄苦。“场面当时让我很震撼,没想到中国还有那么穷的地方,于是打小就想做一些事情改变这些东西。上学后,支教成为了最可行的途径。”

“你也知道 ,支教点一般都是边穷地区,环境很恶劣的,家里人也有顾虑,而且假期被支教占去一半时间,他们不是很支持。”张远大说,家里因为这个事说过好几次了,但自己一直坚持了下来,现在家里也比较理解了。自己经常会把支教的经历带回去给家人分享,也会把支教的合影让家人看看,忆苦思甜,父母亲人也是苦过的人,他们也慢慢理解了自己的苦衷。

如今身在医科院校,学着临床医学专业,张远大有时候忙得分身乏术,但再忙,都会挤出时间做公益支教活动。大三就会搬去本部了,张远大想趁自己走前多为团队做些事情,也想这份情怀能很好地传承下去。“现在初步考虑的是打造一支多元化的公益团队,支教、调研、支医等等;还要立足学生,向社会寻求发展。”

“独立而不偏激,自由而不放纵”是张远大组建支教队奉行的原则。参加公益支教的有些年轻人热血沸腾,认为要支教就要去最穷苦的地方,也看不惯很多社会现象,张远大觉得,还是要端正态度,不为虚名,真正具有公益情怀才行。他也经常和支教队的成员们一起交流想法,“我们要求同存异,团结一切可以团结的力量,队伍才能发展壮大,我们的支教目标才能更好地实现。”

张远大抚摸着手中一叠厚厚的支教照片,他甚至能清晰地回忆起每张照片的拍摄时间和地点。“你看这张,有点模糊了,是队友们在去广西的火车上拍的,那张,是在河源一个小学的校门口拍的,当时天正热着呢。”我翻着这一张张印着支教图片的明信片,听他讲述着一个个故事,似乎思绪也那么飘飞起来。在明信片背后印着的,是蓝色天空支教队的队徽,两片羽毛合拢形成的一个蓝色心形,寓意与山区小孩生活在同一片蓝色天空。

已近深夜,张远大似乎并不疲倦,走出窗外,望着满天星空,久久不语。