跨领域来到南方医科大的陈武凡教授,30年来一头扎进医学影像领域,率领团队不断发现洋技术缺陷并不断突破不断赶超

陈武凡教授。

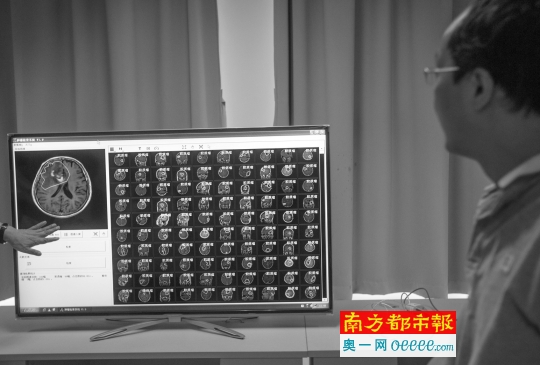

阳维博士在用影像大数据肿瘤检索系统,比对识别大脑的胶质瘤。

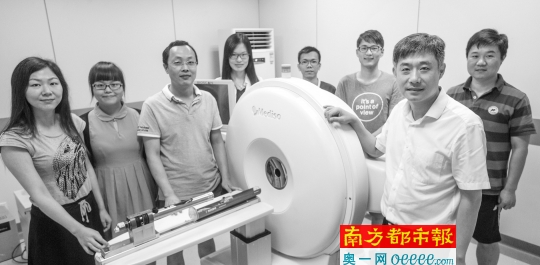

6月13日,广东省医学图像处理重点实验室的C T成像实验室里,南方医科大学医学影像研究团队成员们。

南粤匠心22

你理解的“工匠精神”是什么

国家基础研究计划首席科学家、科技部医疗器械专项组组长陈武凡:对一件事情锲而不舍,力求做到精益求精,是一种工匠精神的体现。我从事医学影像领域的相关研究30年了,是国内率先从事这个领域的研究者。其间遇到过很多的困难,前进的过程中没有国内同行可以求教。但3 0年走下来,能逐步做到和国际同步,并得到国际、国内的认可,靠的就是锲而不舍、精益求精的精神。

南方医科大学生物医学工程学院院长冯前进:工匠精神应该是一种精益求精的精神实质,强调的是要有所坚持和坚守。创新是其重要部分,但并不是工匠精神的全部内涵。就比如打磨一张桌子,如果只从创新的角度,就应该去研究新的砂纸、新的工艺,其结果很可能是砂纸没有研究出来,桌子也没打磨好。这种问题,在各个领域都存在。这可能是当前呼唤“工匠精神”的起因。

如何呼唤“工匠精神”的回归

陈武凡:关键还是评价体系的问题,新兴研究领域能够被社会、学术界广泛认可这很难。如果从事的是传统领域研究工作,认可度会容易些。

冯前进:呼唤工匠精神,需要在评价体系和社会认可等多方面下功夫。以前,在大学里,你要是称一位老师为“工匠”那是有一定讽刺意味的,比如教书匠、手术匠,用来自嘲的。以前我们学院有很多的电子电路专家,很有经验,但在体系内得不到重视,最后流失、出走去办厂。要呼唤回归,那就要改变,要给其相应的认可。

陈武凡,南方医科大学生物医学工程学院前任院长。虽然年过花甲,但仍是中国国家基础研究计划首席科学家,也是科技部医疗器械专项组组长,唯一的不在北京工作的成员。今年3月,英国林肯大学向他发来邀请函。这所世界名校的计算机科学院计划设立医学成像领域的二级学科,希望他能去担任讲座教授。

这一系列殊荣的背后,是30年前跨领域来到医学影像领域的陈武凡,带领他的团队,追赶、奋力追赶,锲而不舍赶超国际巨头的心血所聚。

“从目前来看,我们研究的深度与广度,在国内处于领先地位,在国际上也有一定的影响力”。在南方医科大学生命科学楼5楼研究所办公室,陈武凡,这位毕业于北航数学系、国内率先从事医学影像领域的专家,自豪地告诉南都记者。

1986年,那时还叫“第一军医大学”的南方医科大学,引进了亚洲第一台MR,同时开设医学影像专业,成为最早开设该领域专业的院校之一,开始为全国范围培养和输送影像专业的人才。

这种利用人体内水分子中的氢质子在外加磁场中特有的属性来成像的模式,对当时正在国防科大从事遥感领域相关研究的陈武凡,有着极大的吸引力。MR成像是无创的,不会像传统的C T、X光检查那样,成像的同时会给患者带来一定的辐射伤害。“做遥感研究是和图像打交道,做医学影像研究也是和图像打交道。但有了尖端的设备,从事的又是个全新的领域,我决定调动到广州”。1987年,陈武凡调进第一军医大学,成为国内医学影像技术专业初创专家之一。

这一干,就是30年。

突破: 专找洋技术缺陷作为赶超方向

而这30年来,陈武凡和他的团队,凭着锲而不舍、精益求精的精神,不断地在“鸡蛋里挑骨头”,在外国人发明的PET、CT、MR技术里,不断发现缺陷,并成为他们突破和赶超的方向。

像CT,是利用射线对患者进行极其薄的断层扫描,成像速度非常快,但其扫一层,患者受到的辐射剂量就大于等于照射一张X光片,一个部位被区分为数十上百层扫描后,患者所受到的辐射剂量也颇为可观。

“统计显示,单次CT单一部位的照射,给人体带来的辐射剂量就介于2-10毫希弗之间。这些辐射在人体内累积,发生血液系统癌症、甲状腺癌的几率将大大增加,这已是业界共识。如果我们能够开发出低辐射CT技术,同时又能解决成像清晰度的问题,这是个值得研究和突破的方向。”

又如MR成像,虽然可以使病患避免接受放射性辐射的伤害,但这类检查的耗时非常长。因为设备的成像速度很慢,检查期间患者即便有轻微的运动,成像很慢的M R也会对这些运动很敏感,最后在图像上出现伪影,进而影响诊断准确性。如果舍弃有运动伪影的图像重新进行检查,则非常耗时。

研发:满中国跑只为收集关键数据

相对于成像设备的研究而言,陈武凡和他的团队清晰地认识到,医学影像成像方法与信息处理技术,最有可能成为我国医学影像领域赶超世界的突破口之一。

像前面所说的MR系统两大序列成像时的伪影问题,自然是陈武凡团队要集中火力攻破的目标之一。

2003年,MR系统两大序列成像时的伪影问题,美国“干”掉了其中一个。自此,GE生产的MR在全球市场一家独大。

陈武凡团队的研究方向,于是就锁定在了解决美国同行所没能涉及的另一检查序列中的伪影。

2003-2004年那两年,研究条件可谓艰辛。

因为要研究伪影问题,就必须掌握设备的一些核心数据。但设备的生产、研发掌握在人家手中,核心数据自然视为珍宝,是决不示人的非卖品。

和行业三巨头沟通无果。没办法,团队成员只好满中国跑,找国内的生产企业软磨硬泡,要图像数据、要成像裸数据。然后再将来之不易的数据进行无数次的实验、比对,形成可靠技术,最后将其用在医疗影像工作站中。

最关键的时段,团队成员会长达数月泡在企业里。远到东北的东软,近则浙江的鑫高益等企业,吃住都在这些企业里解决。“最最关键的时刻,我们甚至要花1800元1小时去国内开放数据的科研机构租设备来从事研究”,而在当时,课题经费非常有限的情况下,高昂的设备租赁费用成了团队中最主要的费用支出项。

最艰难的两年终于过去了。

2005年,陈武凡团队不仅取得了成功,而且还有意外收获———陈武凡团队提出的并行成像方法,填补了国际上重要的技术空白。

这些研究成果被国内永磁体MR生产企业所应用后,很快就在国内市场上取得了一席之地。以前也生产永磁体M R的行业巨头“西门子”,最终干脆放弃了这一块市场。

“因为你能国产化了,而且设备性能还不差,那就意味着我的利润减少了,我索性就不干了。而在你无法国产化的领域,我依然会定价高昂”,南方医科大学生物医学工程学院院长冯前进如是表示。

坚持: 15年来,国外同行先后放弃

采访当天,南都记者还来到南方医科大学生命科学楼五楼的一间小办公室里。陈武凡团队的成员之一、生物医学工程系副教授阳维博士,正在操作一台普通计算机。里边,是数千里之外的一家医院传来的一张患者头部M R片。几秒钟后,阳维博士便在资料库里检索到数千张与传来图片雷同的片子,并快速得出结论,患者99%的几率是脑胶质瘤,一种恶性程度极高,并不适合进行活检诊断的恶性脑肿瘤。

阳维博士所利用的系统,是陈武凡团队研发的,目前国际、国内同类产品中辨识度最高的一套基于医学影像内容对肿瘤类型进行辨识的系统,它对肿瘤类型的辨识准确率超过90%。

这套图像肿瘤辨识系统,于2002年开始启动,比攻破MR系统伪影问题还要早一年。项目启动时,陈武凡对团队成员说的第一句话就是:去临床!这不仅是去搜集影像资料库,也是去了解临床对医学影像的需求。

据悉,到2010年项目结题时,8年时间里,团队成员共搜集到了1万个各类肿瘤患者样本,每个患者的基础信息多达20万个,基础信息点就超20亿个。结题之后,数据还一直在完善补充。至目前止,已有14年之久,且仍会继续坚持补充下去。

因为,只有海量数据的搜集整理,才有了基于大数据依托的分辨准确率。“来一个肿瘤患者,把医学影像资料给我,我们通过系统比对,就能给出其患那种肿瘤的概率,准确度超90%以上”,这对于医学领域的辅助诊断工作也有着极大的意义。

“从2002年到现在,系统研发完善坚持了15个年头,而国外同行大约在2008年前后就放弃了。因为他们的系统辨识准确度只能在50%-60%,对临床的指导意义不大”,这是陈武凡团队锲而不舍的坚持和坚守带来的众多成果之一。这套系统,利用了医学影像特征提取、特征比对和大数据分析等新技术,成为目前商用的唯一的脑部肿瘤辨识系统。

这套系统得来殊为不易,其反映的,同样是我国医学影像领域的研究者30年来的追赶、赶超。

未来: 让高端医疗装备国产化先进化

据悉,我国每年用于大型医疗设备的采买费用,多达数百亿元,绝大部分均用于采购国外生产的影像设备。美国的GE、欧洲的西门子、飞利浦,长期占据我国80%-90%以上的高端医学影像设备市场份额。

当美欧发明的CT、MR,接连斩获12项涵盖生理医学、物理、化学诺贝尔奖时,中国同行还在努力学习如何用好这些机器。更多的医生、技师则是扎在昂贵的机器旁,人机不停地尽力满足众多患者诊断的需求。

上月底召开的全国科技创新大会、两院院士大会、中国科协第九次全国代表大会上,习近平总书记有一句很能引起医学工程领域专家共鸣的论述:“高端医疗装备依赖进口成看病贵主因之一”。

“技术垄断在人家手中,设备、软件定价权就在人家手中。设备昂贵了,摊在患者头上的医疗支出势必就大了”。冯前进解释说。

正是为了改变这种现状,30多年来,陈武凡和他的团队采用了“曲线救国”的战略战术。因为,“影像设备的硬件研发,涉及到电子、微电子、自动化、材料、工艺等,这方面国内与国际水平差距较大,需要多领域协同,短时间突破较为困难。而成像方法与分析方法的研究,对研究基础平台要求相对较低,容易与国际同步甚至突破并赶超。”

于是,无论是从当初的学习、追赶,还是现在在部分领域的领先,陈武凡团队一直在按照既定研究方向,去对欧美肇始的医学领域进行拾遗补缺,独树一帜。

像前面所说的C T的辐射剂量偏大问题,国际、国内的同行都在进行着相关的研究。如何既减少辐射剂量,又保证医学影像的画质清晰是其中的关键环节。“我们在2011年率先解决了低剂量灌注CT的高质量成像问题,并在国际带动了系列研究”。使用这一全新的方案,脑血栓、中风及血管瘤患者,在进行CT检查时,所需接受的平均辐射剂量指数大大降低到了常规的十分之一左右。

而针对MR成像速度偏慢的问题,西门子公司拿出来的方案还只是在以往基础上提升了两倍速度,而且此时的图像会发生畸变。但南方医科大学生物医学工程学院提出的解决方案,能将速度增加4-6倍,图像清晰度依然能够得到保障。增速后的MR,有了和PET这一影像技术相结合的可能。“依靠显影剂成像的PET技术,其速度正好是MR的4-6倍。将两种手段合二为一,对医学影像技术的发展意义非常重大。我们目前正在进行相关的研究,这又走在了世界前列。”

在冯前进看来,陈武凡团队这样的中国医学影像工作者,实现了影像设备方面的某一项突破,让“国产影像设备从无到有,并逐步占据国内10%左右的市场份额”,使得欧美巨擘要么选择降价、要么放弃该类产品在中国的销售,这是件功德无量的事。

南都对话

国家基础研究计划首席科学家陈武凡:

“从事基础研究和技术储备我们仍需努力”

陈武凡写字台上,至今仍摆放着今年3月英国林肯大学发来的邀请函。这所世界名校的计算机科学院计划设立医学成像领域的二级学科,向长陈武凡发出了前往担任讲座教授的邀请。

但陈武凡并不打算去。他只是想以此作为一个证明,证明中国的医学影像技术已经在国际上拥有了相当的地位。

虽然年过花甲,但陈武凡依然精力充沛,和南都记者一聊就是4个小时。从当初为什么入行,到介绍历年来的成果,再到找与国际同行的差距。“年纪渐渐大了,但依然有着很强的工作热情,满腔激情。”

南都:是什么样的初衷,让你走上医学影像及其相关领域的教学研究工作?

陈武凡:这是一个全新的领域,和原来的工作比较起来,知识应用层面更加广泛和深刻。所有的信息里,唯有视觉信息是可以直观判断、比对的,经过比对孰优孰劣非常明晰。医学影像要求有科学依据、要求图像清晰不能丢掉信息细节,要和解剖学知识匹配。学科应用到的数学、物理等知识层面比遥感(陈武凡原来从事的领域)多得多,于是就一头扎进来了。一干30年,感觉还挺好。

南都:目前每天的工作节奏如何?

陈武凡:从学院院长的职位退下来后,过去的四大领域的研究方向也逐渐交给了昔日的学生、同事来继续。成像原理和分析,依然是我来做。我们团队非常年轻,这表示事业后继有人。但一些国家重大课题的相关工作,现在依然从事着,比如国家科技部医疗器械专家组的工作,我是唯一的工作地不在北京的成员,还是组长。

南都:目前我们的生物医学工程领域在国内、国际上处于一个什么样的水平?您心目中的追赶对象是谁?

陈武凡:进行了30年的研究,目前南方医科大学的生物医学工程学院已经自傲国内处于领先,在国际有影响的这样一个地位。截至目前,我们都是在领域内招生数量最多的一个大学,一年招收300人,就业率还能保持在极高的水平,对医学影像人才的培养和储备做了一些贡献。

从当前的研究领域和成果来看,我们不比国外同行落后,甚至还有些领域颇有优势。但由于中西方在科研体制、资金投入上存在较大差距,我们的储备依然不足,前瞻性的研究也开展得相对有限。美国的同类研究,美国国立卫生院每年有大量的基金支持,欧洲的西门子、飞利浦每年也有大量资金投入大学,去从事基础研究和技术储备。在这些方面,我们仍需努力。

原文链接:http://epaper.oeeee.com/epaper/A/html/2016-06/20/content_47696.htm#article