科研是探索世界、解决临床问题的重要途径。黎孟枫教授曾寄语:“医学生应从临床中观察到的现象和未能解决的难题出发,树立以临床需求为导向的思维方式,笃行不怠,为生命科学与人类健康事业发光发热”。虽然科研趣味无穷,但也艰难深奥。作为一个普通的本科生,我因兴趣接触科研,亦和大家一样进入了困惑与收获的“科研双螺旋”之路。

借科研竞赛重塑自我认知

我不像那些起步很早的优秀同学,只是隐约对神经科学有种莫名的兴趣,却未付诸行动。直到大四上学期,我下定决心加入珠江医院孙海涛老师课题组,希望通过挑战杯来进行科研启蒙。从前的学习习惯将我塑造成了一个不擅长主动交流的“安静学生”,这让我一直担心是否影响项目进展。但是,随后的比赛动员会议却让我踏出了认知自我、重塑自我的第一步,如今依旧历历在目。

“大家依次进行自我介绍,然后谈谈对该项目的理解和兴趣吧。”老师在动员会上建议大家基于兴趣驱动来进行科研启蒙。本来我内心充满担心表达不清的忐忑,但我发现大家都在大方地提出自己对比赛项目的兴趣点以及自己的疑惑,这让我慢慢沉下心来倾听平日被压在内心深处的声音……

从那以后,我的“心得笔记本”里新增了一条颠覆性的想法:“于外界,学术是科学和健康事业前进的基石;于自我,科研更是认识自我和重塑认知的进步之路”。对于输出和表达,除了基本的表达能力和经验外,对项目的深刻理解和细致思考才是敢于交流和质疑的真正底气。真正的内心强大不是来源于喊口号式的自我催眠,而是基于对自我现状的清晰认知还有对自我重塑的坚定执行。

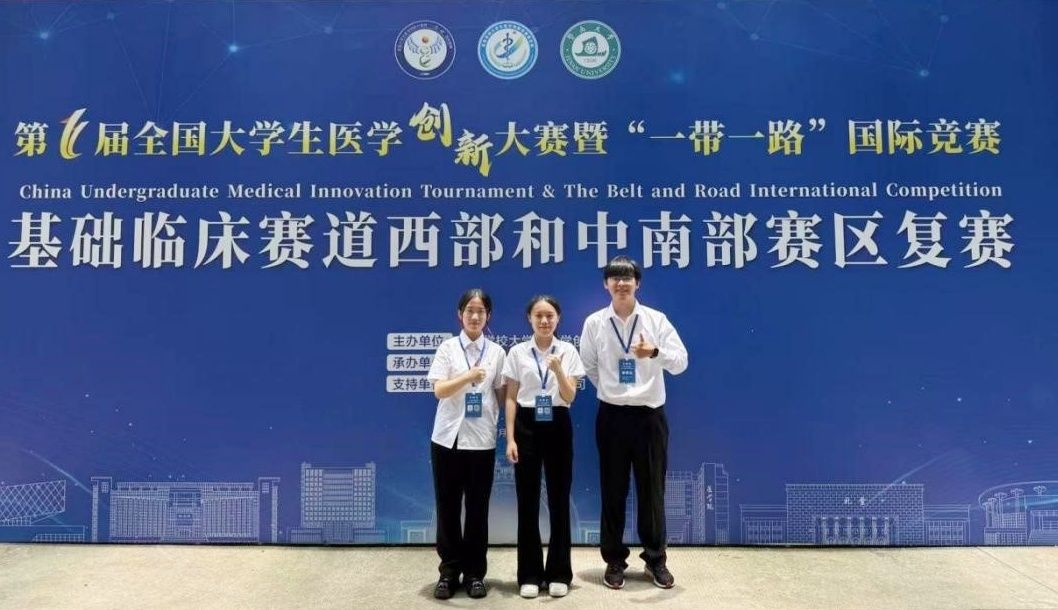

在大四下学期,我在孙海涛老师和学校粤港澳大湾区脑科学与类脑研究中心周添老师的指导下以负责人身份参加了全国大学生医学创新大赛,希望以赛促进步。在推进项目的过程中,即使有着先前的比赛经验,我还是每天都“如履薄冰”。只有亲身经历,我才明白原来队伍成员和团队负责人需要承担截然不同的责任,负责人需要深思熟虑才能做出看似简单的团队决策。从队员到队长的转换,与我而言就像揉碎旧的知识纸片重新搭建成新的认知体系。此事躬行后,才知道阻且长。

幸运的是,课题组开放和包容的氛围允许我在适当的范围内不断试错、不断总结,最终取得了省级银奖的成绩——这是我从未奢求的。在反复尝试和反思中,我的科研能力、汇报能力和领导能力都得到了非常大的提升。最重要的是,我在科研启蒙路上学会了自我进步的重要方法——反思。若无反思,我只会忽略自己在沟通中的模糊;若非反思,我永远无法理解错误决策背后的重大影响和底层原因;若欠反思,我也永远无法窥探项目背后的真正科学问题以及临床意义。再次想起黎孟枫教授的话:“卓越的基础研究不应是孤芳自赏的‘空中楼阁’,其源头活水与最终归宿都应立足于真实的临床需求。”我突然明白,卓越的学生也不应该是闭门造车的“自恋者”,自我重塑的源头活水来自对关键问题的反思,而自我进步的最终归宿更应立足真实实践后的反馈和总结。

我想,这就是所谓的科研启蒙吧。

由文献阅读训练输出能力

文献阅读是科研的基石。我同很多人一样认为文献阅读是纯粹的知识输入活动,于是经常苦于知识海洋的纷繁复杂,常常羡慕那些读文献“过目不忘”、随时都能侃侃而谈自成体系的优秀同学。长此以往,内耗愈发剧烈,效率越来越低。

有趣的是,有一天孙老师突然告诉我,把文献阅读心得与反思写下来后再和他交流。

我一开始很疑惑,我连记都记不住,又如何能拥有“阅读心得”这种高水平输出?课题组的小伙伴鼓励我,认为我要大胆尝试,不必受限于常规的评价标准。于是,我读完文献后开始慢慢把所思所想写下来,也不理会是否有章法,只在脑海中捕捉自己阅读文献时最感兴趣、最有触动的一个点,针对这个点进行思考和关联,慢慢地形成属于自己的知识体系。长此以往,突然收获了“进步很大”的表扬。我终于明白,输出才是提高输入质量的最佳方式。

后来,我开始不断刻意训练输出能力。我慢慢变得乐于同课题组小伙伴分享文献阅读心得,互相解答对方的疑惑,逐步形成反思和总结的习惯。从内向慢慢变得乐于沟通,从逃避逐渐转为积极反思,从囫囵吞枣升级成刻意输出,这是科研带给我的改变。归根结底,是深层认知发生了改变,促进了行为和实践的适时变化。薛定谔曾感叹过,世界上有两大奇迹,一是人类无比强大的适应能力,二是人类有能够反过来认识和理解自身如何适应世界的能力。我想,科研和自我认识亦是“相辅相成、循环往复、螺旋上升的关系”。对于我们本科生来说,之所以认为科研艰难,或许是因为认识自我本身就是世界上最难的奇迹。

我意识到,我开始期待科研启蒙之路的下一站了。

于团建活动增进师生情谊

以前,我同许多同学一样认为课题组只是科研和工作的组织,与课题组内的师兄师姐的沟通大多围绕着工作,缺少生活和情感的交流。在加入课题组大半年后,孙老师让我一起参加当届毕业研究生的毕业庆祝及欢送活动。尽管我和许多师兄师姐见面次数不多,他们与我交流时却十分亲切、自然,解答我的疑惑,照顾我的感受。全组的老师和同学一起在从化山上摘荔枝、弄烧烤、玩游戏,我的忐忑烟消云散,不知不觉中就融入了这个温暖的大家庭,烧烤做饭时帮忙添柴烧火;打扫卫生时参与洗碗刷锅;唱k游戏时积极举手加入。晚餐时,老师提到每年都会定期组织团建活动,希望我们同辈之间除了科研外,在生活、兴趣、情感方面都有更多交流。

我突然明白,良好的团队建设和和谐的团队氛围会潜移默化地影响身处其中的每个人,让我们发自内心地互相帮助、相互交流,产生生活和情感的联系。这是一个正反馈的过程,每个人都在付出,每个人也在收获。团队熟悉度和凝聚力的提升也使内部沟通更加顺畅,工作开展更加顺利。

在科研启蒙之路上,我感恩所有帮助,感谢给予我帮助的恩师、前辈、挚友。在未来,我会不忘初心,继续在困惑与收获的“科研双螺旋”中寻找自己的追求。