近日,一位历经七年抗癌治疗的患者银先生,将一面绣着“医术精湛 悬壶济世 医德高尚 妙手仁心”的锦旗送至南方医院肝脏肿瘤中心。这份致谢背后,是南方医科大学南方医院肝癌多学科诊疗(MDT)团队以匠心医术和温暖仁心,点亮患者生命之灯的感人故事。

命悬一线,三次病危通知书下的坚守

42岁的银先生7年前年初体检发现肝脏占位,进一步检查发现肿瘤指标AFP升高,考虑原发性肝癌,及时在我院行肝癌切除术,术后病理提示中分化肝细胞癌。同年11月复查发现腹腔转移,随后进行3次腹腔转移瘤化疗栓塞术和靶向免疫等药物治疗。3年前银先生间段出现黑便,PET-CT提示左侧中腹部新发肿块,考虑为新发肝癌转移灶。对此,又进行了脾动脉+肠系膜上动脉化疗栓塞术和靶向免疫治疗,相对平稳地度过两年时光。一直到去年10月份,银先生出现大量便血,伴随精神差、四肢乏力、皮肤湿冷,血色素明显降低,血压下降等症状,随即就诊我院。经检查发现银先生出现了小肠转移导致失血性休克,当即给予输血、补液等抗休克治疗。但因肿瘤持续进展,患者曾三次出现大量便血,血压最低至40-60/30-50mmHg,多次出现休克症状,虽然立即采取补充血容量等抢救措施,但情况仍持续不稳定。期间,医院先后三度下发病危通知,患者生命危在旦夕,消极的状况让家属曾一度放弃治疗,但医务工作者没有放弃任何生的希望……

破局之举,化险为夷,重见生命之光

面对患者危重病情,南方医院肝脏肿瘤中心MDT团队迅速集结了多学科专家,对患者开展联合诊治。结合患者当前病情和既往治疗史,团队研究认为,患者大量便血,随时有生命危险,当前治疗手段主要为对症输血及补充血容量等治疗,常规止血药效果差,介入止血易导致肠坏死,而导致患者失血性休克的根本原因在于转移部位的肿瘤出血。因此,可以考虑对小肠部位的转移瘤进行局部放疗,辅以对症补充血容量等,以达到止血挽救患者生命的疗效。

但此方案对放疗靶区勾画、计划设计、治疗实施等各个环节的要求极高,且放疗过程中随时可能出现突发休克危及生命。经过我院治疗团队和患者及家属进行充分沟通,最终患者及家属对我们团队展示出充分的信任。“不搏一下就是死路一条,放疗至少有一线生机。”患者坚定地选择放疗止血方案。

确定治疗方案后,放疗科团队立即启动急诊放疗程序,科室专家教授紧急会诊讨论确立放疗方案,并开辟绿色通道保证患者在最短的时间内完成放疗定位-靶区勾画-计划设计-计划验证-治疗等程序,放疗全程安排专人跟进,最终成功让患者进行小肠转移瘤放疗。

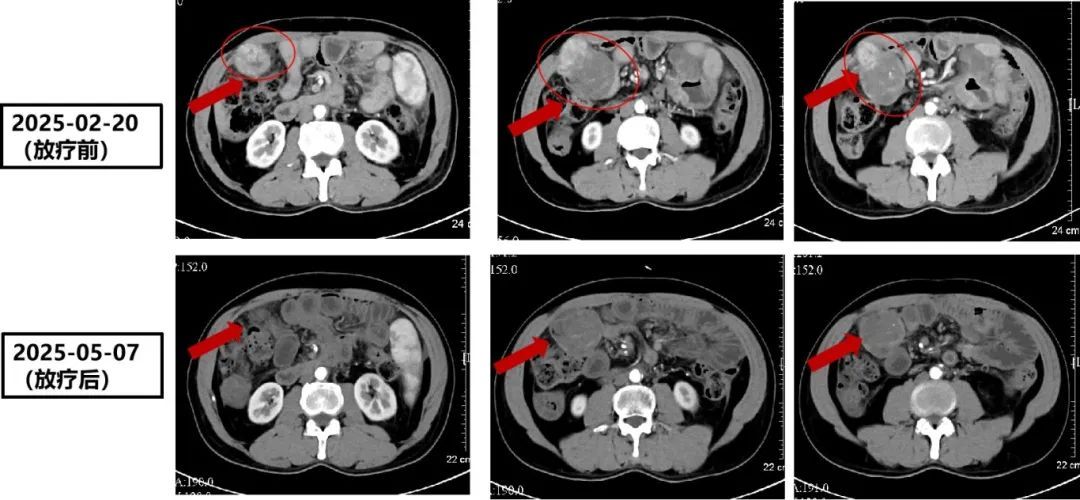

图1 病灶1放疗后未见肿瘤残留,患者血红蛋白逐渐升高,大便潜血阴转

图2 病灶2放疗后强化部分消失,肿瘤活性明显下降

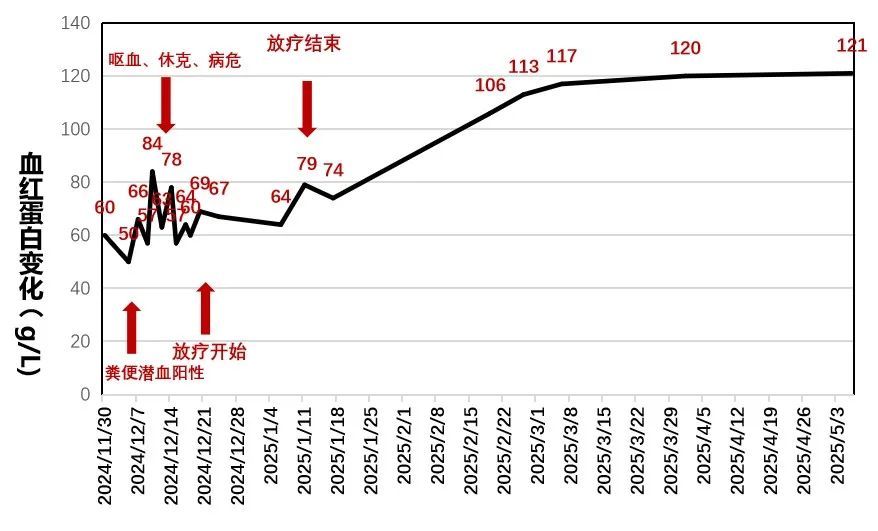

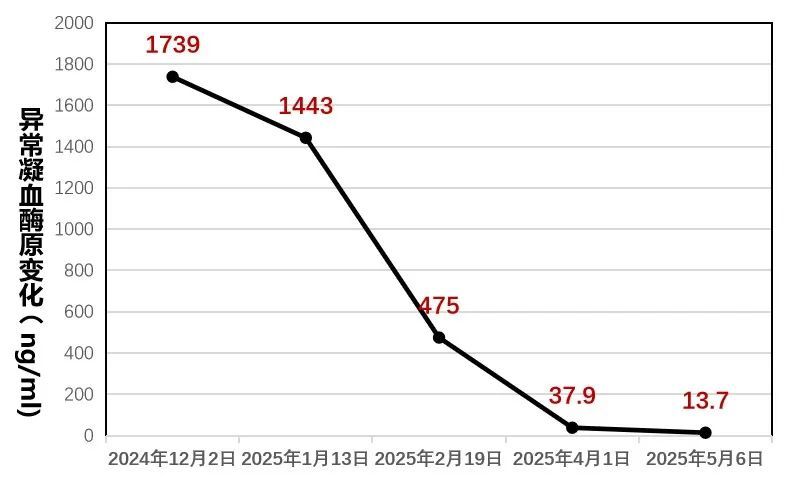

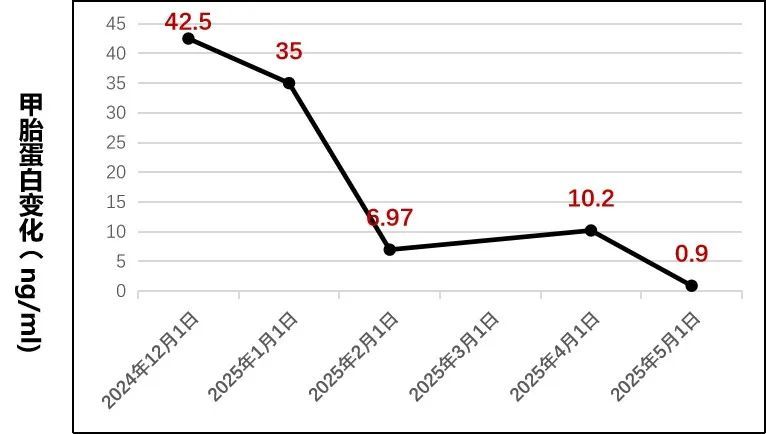

在所有医务人员的通力合作下,患者在进行到第8次时放疗时,消化道出血明显减少,15次左右时奇迹悄然萌发——消化道出血逐渐停止,血压趋于平稳,血红蛋白水平稳步回升,贫血症状明显缓解。放疗结束后,银先生进一步接受系统性免疫药物治疗,并对另一腹腔转移灶继续进行放疗。随着疗程推进,腹腔肿瘤明显缩小,肿瘤标志物水平持续下降,整体身体状况不断改善。

患者放疗前后复查指标对比

重获新生:患者家属锦旗致谢医者仁心

近日,银先生返院行常规免疫治疗,面色红润,目前血红蛋白、甲胎蛋白、异常凝血酶原等各项复查指标均正常。

原发性肝癌已进入综合治疗时代,需要多种治疗手段联合。回顾银先生的救治历程,银先生从发现至今已有7年多的时间,经过手术、介入、放疗及靶向免疫治疗等多种治疗方式,特别是遇到病情复杂、危急的情况下,应尽早进行多学科会诊,为患者制定科学、合理、规范的治疗方案。

南方医院肝脏肿瘤中心MDT团队,多次病危的至暗时刻,凭借精湛的医术,将患者从生命边缘成功挽救。治疗期间,团队日夜守护,密切关注病情变化,动态调整治疗策略,以细致入微的关怀为患者争取最大生存机会。这一成功救治案例彰显了多学科协作的强大力量。尤其在复杂疑难疾病面前,各科专家打破壁垒、优势互补,为患者量身定制个体化、精准化的治疗方案,最大限度提升治疗效果,显著改善患者生活质量。

专家警示:肝脏健康,需要早筛早查

银先生的经历也再次提醒我们:肝脏是一个“沉默”的器官,其内部缺乏痛觉神经,这使得肝癌在早期阶段极少产生特异性症状。许多患者直至癌症进展到中晚期,出现疼痛、腹胀、乏力、黄疸等明显症状时才被确诊,而此时80%的患者已失去手术根治机会。

除此之外,肝癌发展遵循“肝炎-肝硬化-肝癌”的三部曲模式,其中病毒性肝炎是最主要的诱因。90%以上的肝细胞癌患者合并乙型肝炎病毒感染,长期酗酒、黄曲霉毒素暴露、肥胖相关的脂肪肝以及糖尿病等都是导致肝癌的危险因素。

对此,专家提醒,早期筛查是发现早期隐匿性肝癌的唯一有效手段。对于高危人群,即使没有任何症状,也必须建立定期筛查的“防护网”,通过专业医疗监测在癌细胞尚未造成广泛损害前及时拦截。

慢性乙肝/丙肝感染者:每3-6个月进行一次肝功能检查(ALT、AST、胆红素、白蛋白等)和HBV-DNA/HCV-RNA病毒载量检测;每6个月进行一次肝脏超声检查结合甲胎蛋白(AFP)、异常凝血酶原(PIVKA-II)检测。若抗病毒治疗期间出现指标异常,需缩短检查间隔。

肝硬化患者:无论病因如何,应每3个月进行一次全面评估,包括肝功能、甲胎蛋白(AFP)、异常凝血酶原(PIVKA-II)和腹部超声。鉴于肝硬化患者肝癌年发生率高达3%~8%,必要时需采用增强CT或多参数MRI。

长期饮酒或脂肪肝患者:每6个月评估肝功能和肝脏弹性检测(FibroScan),每年进行一次腹部超声。若已出现肝纤维化迹象,应按照肝硬化患者的筛查频率进行。