7月25日,南方医科大学第三附属医院(简称“南医三院”)脊柱外科病房里,笑容灿烂的12岁藏族女孩小拉姆(化名)挺直脊背,为医护人员献上了洁白的哈达和锦旗。一场跨越4000公里、连接粤藏两地的生命接力,成功为她“扶正”了弯曲的脊柱,更让她惊喜地“长高”了5厘米。

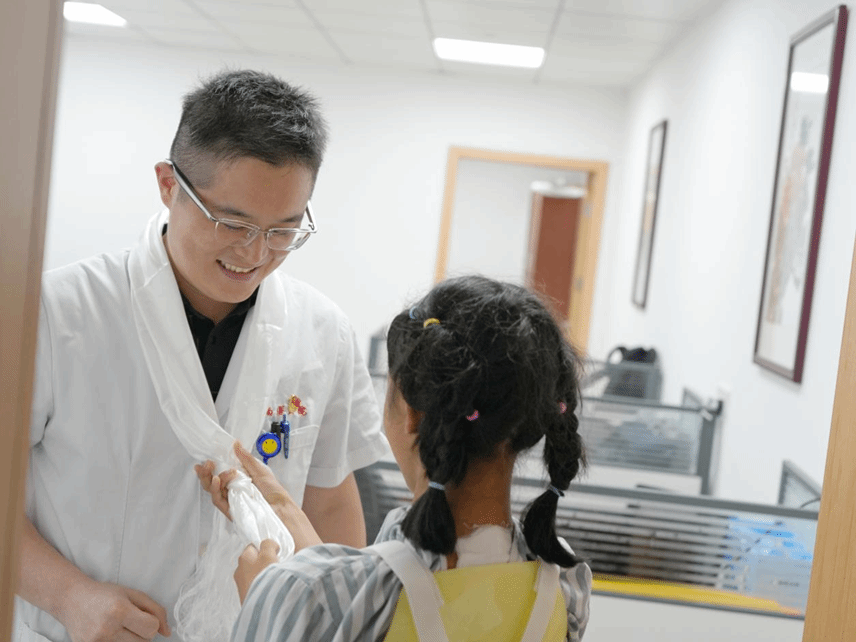

患者为医生献上哈达

援藏纽带:架起4000公里生命桥

小拉姆来自西藏林芝。一年前,她在北京海鹰脊柱健康公益基金会“共筑脊梁”公益筛查中被确诊为严重的特发性脊柱侧弯。扭曲的脊柱不仅让她无法挺直腰杆,“孩子总低着头走路,夏天也穿厚外套遮住后背。”母亲心疼地说。尽管基金会全额资助了治疗费用,但当地有限的医疗条件无法完成如此复杂的手术。希望,似乎遥不可及。

转机出现在南医三院援藏医生程亮结束任务之际。了解到小拉姆的情况后,程亮主动伸出援手,接力公益行动,于今年6月将小拉姆转运至广州治疗。

一条连接雪域高原与南粤大地的生命通道就此贯通。

面对即将到来的大手术,12岁的小拉姆既期待又紧张。虽然会说普通话,但害羞的性格让她在陌生的环境里显得局促不安,常常紧张地攥着衣角。

脊柱外科医护团队用无微不至的关怀化解着她的恐惧。“医生叔叔看我害怕,就拿彩色脊柱模型给我看,告诉我手术是怎么做的。”小拉姆腼腆地回忆道。护士们特意放慢语速,蹲下身和她聊天,夸她懂事、普通话说得好。这份真诚的温暖,让害羞的小拉姆渐渐放松下来。每次医护人员查房或护理结束离开时,她总会克服紧张,主动分享一点自己喜欢的小零食,用清晰却细小的声音认真说:“谢谢,辛苦了。”这份来自高原的质朴感激,深深温暖了医护人员的心。

技术攻坚:毫米之间“扶正”13节椎体

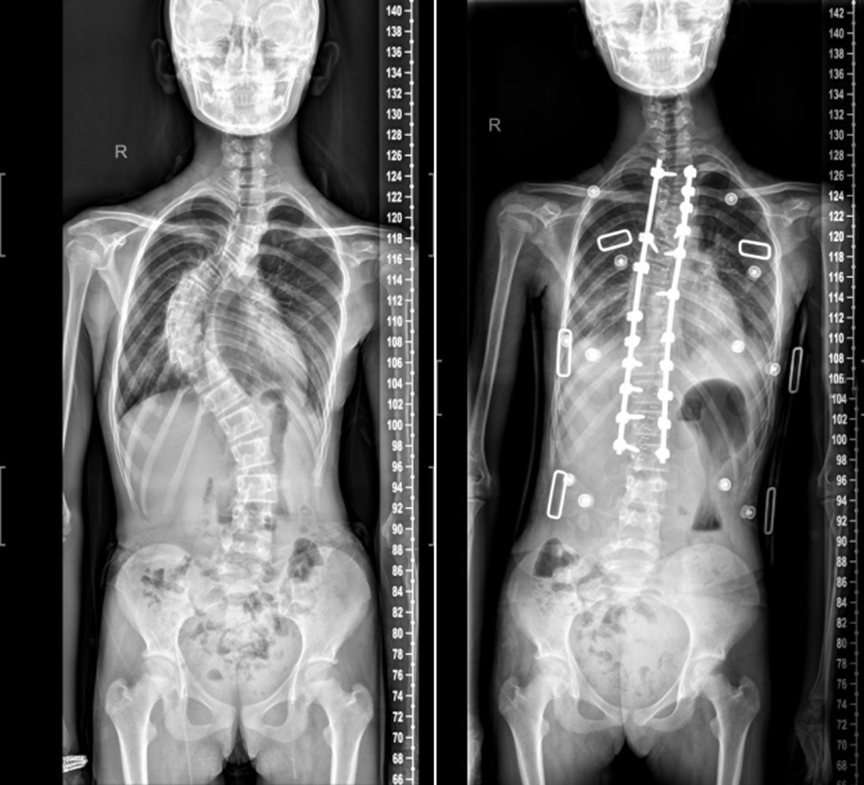

7月5日入院后,南医三院脊柱外科黎庆初主任团队为小拉姆进行了详细检查。结果显示:她的脊柱呈明显的“S”形弯曲,双肩不等高,骨盆倾斜,“剃刀背”畸形显著。全脊柱X光片证实,畸形范围广泛,需要从胸椎第2节(T2)固定至腰椎第2节(L2),跨越整整13个椎体,手术难度如同“高空走钢丝”。

“特发性脊柱侧弯矫治的核心是安全复位与神经功能的保护。”黎庆初解释道。小拉姆的矫形手术需要在脆弱的脊髓周围精准置入20余枚螺钉,术中任何细微偏差都可能造成神经损伤。团队利用先进的三维重建技术精确规划截骨角度。麻醉科周俊主任带领团队进行了严谨的术前评估并制定了详尽的应急预案。针对广州用血紧张的情况,南医三院医务科、输血科全力统筹,保障了术中备血充足。

7月中旬,在神经电生理监测的全程护航下,团队为小拉姆实施了“后路脊柱侧弯截骨矫形+椎弓根螺钉内固定术(T2-L2)”。医生们在毫米级的操作间隙中精准置钉,逐步将弯曲的脊椎“扶正”。手术历时5小时,出血量仅约400毫升,过程顺利。

图/患者术前(左)、术后(右)对比图

挺直腰杆,惊喜“长高”

术后恢复令人欣喜。术后第3天查房,小拉姆已能在支具保护下尝试下床行走。她的伤口愈合良好,原本扭曲的背部变得平整,双肩和骨盆恢复了平衡。最让她和家人惊喜的是:术后测量显示,她的身高从148cm增长到了153cm!

“脊柱被成功拉直后,原先因弯曲而被压缩的椎间隙得到释放,身高增长是矫形成功最直观的体现之一。”黎庆初解释道。团队还为小拉姆量身订制了康复计划,指导她进行科学的步态训练,巩固手术效果。

专家提醒:脊柱侧弯需早发现早干预

“青少年特发性脊柱侧弯好发于10-15岁的女孩。在西藏等高海拔地区,由于筛查条件有限,很多患儿容易错过最佳干预时机。”脊柱外科专家强调,此类侧弯在青春期进展迅速,当Cobb(衡量脊柱弯曲程度的医学指标)大于40度时,通常就需要考虑手术干预。

早期识别脊柱侧弯的信号:

双肩不等高、一侧肩胛骨凸起

腰部不对称、骨盆看起来倾斜

孩子向前弯腰时,背部一侧隆起像“剃刀背”

专家建议家长定期为孩子进行简单的脊柱自查,一旦发现上述迹象,应及时就医。早期发现可通过物理治疗或支具控制,避免侧弯进展为需要手术的重度畸形。

从西藏林芝到广州,从援藏医生的爱心接力到脊柱外科团队的精湛技术与人文关怀,小拉姆挺直的腰杆和增长的身高,是粤藏情深、医者仁心最动人的见证。