8月,夏末初秋的广州,珠江医院小儿血液科门诊走廊传来阵阵笑声。作为见习生,我在这里度过了十二天充满启示的时光。这个被卡通贴纸和扭蛋机装点的特殊病区,用童趣设计化解了医疗空间的冰冷,更让我直观感受到儿科医疗的核心命题——治愈疾病的同时,更要守护童心。

童趣病房里的医学辩证法

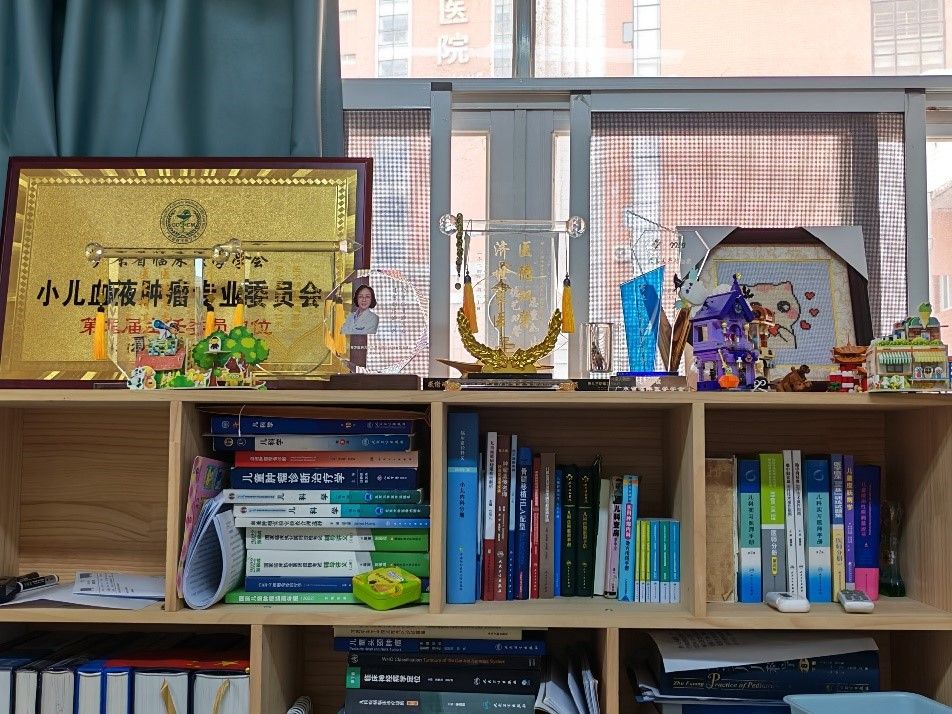

病区走廊的墙上,白血病患儿们画的彩虹病房手工作品与血常规化验单形成奇妙对照。杨丽华主任查房时总会蹲下身与患儿平视交流,这个细节让我明白:儿科医生的听诊器不仅要听心跳,更要听懂孩子的恐惧。在骨穿操作室,医生们用会讲故事的穿刺针分散患儿注意力的场景,生动诠释了技术操作需要披上温情外衣的行业真谛。

处方笺上的责任刻度

跟随杨主任门诊的四个小时里,二十六份病历簿记录着儿科用药的精确艺术。面对狼疮性肾炎患儿的用药方案,她与药师反复核对剂量的严谨态度,以及向家长解释面部浮肿是激素治疗常见反应时的耐心,让我看到:儿科医生的专业素养不仅体现在诊断能力,更在于将复杂医学知识转化为家长能理解的生活化语言的能力。

连续四个小时的高强度工作,主任始终保持着耐心与专注。我站在一旁已觉疲惫,而她依然神色从容。那一刻,我对门诊医师的敬意油然而生——他们不仅是疾病的诊断者,更是患儿与家庭值得信赖的依靠。

十二天的见习虽然短暂,却让我对“医者”二字有了更深的体会。医学不是冷冰冰的技术操作,而是融合了科学、艺术与人文的实践。在日复一日的查房、操作、沟通中,我读懂了重复不代表枯燥,只要我们用心体会,就能在平凡中发现意义,在细微处看见光芒。未来的医学之路还很长,但我愿带着这份初心,继续前行。