枯燥乏味的专业术语,在课本上堆叠;昼夜颠倒的作息,藏在未来的行医图景里;冰冷的手术器械,泛着金属光泽;消毒水的气味,仿佛能穿透纸张……最初在脑海中勾勒“临床医学”的模样时,这些印象总让我感到几分疏离感。旁人常说,医学之路,是“科研攻坚的艰辛、求学周期的漫长、行业竞争的残酷”,当高考临床医学专业录取分数再次出现波动时,我也忍不住叩问自己:到底什么是临床医学?这条看似布满荆棘的道路,又藏着怎样的方向与价值?

直到在南方医科大学与西湖大学的求学时光里,我才慢慢触摸到了答案的轮廓。

初入南方医科大学,校园里的一砖一瓦都在诉说着医学传承的温度。斑驳的青石板路被岁月磨得温润,参天的大榕树撑开浓密的绿荫,“第一军医大学”的牌坊静静矗立,鎏金的字迹不仅闪耀着校园的红色基因,更镌刻着“博学笃行,尚德济世”的校训精神。当我走进人体科学馆,曾经只在课本上见过的器官与组织,以最直观的方式呈现在眼前:熟悉的解剖结构里,藏着生命的奥秘。而那些为医学事业捐献躯体的“大体老师”,更让我懂得每一件标本背后,都是曾热烈跳动过的生命。后来踏入南方医院,走廊里匆匆穿梭的患者与家属,护士站耐心答疑的身影,诊室里医生细致问诊的模样,还有那些辅助诊疗的高端器械,无不印证着“以人为本,生命至上”的理念。

也就是从这时起,我对临床医学的认知,终于跳出了“好奇”的范畴,多了份沉甸甸的震撼与敬畏。

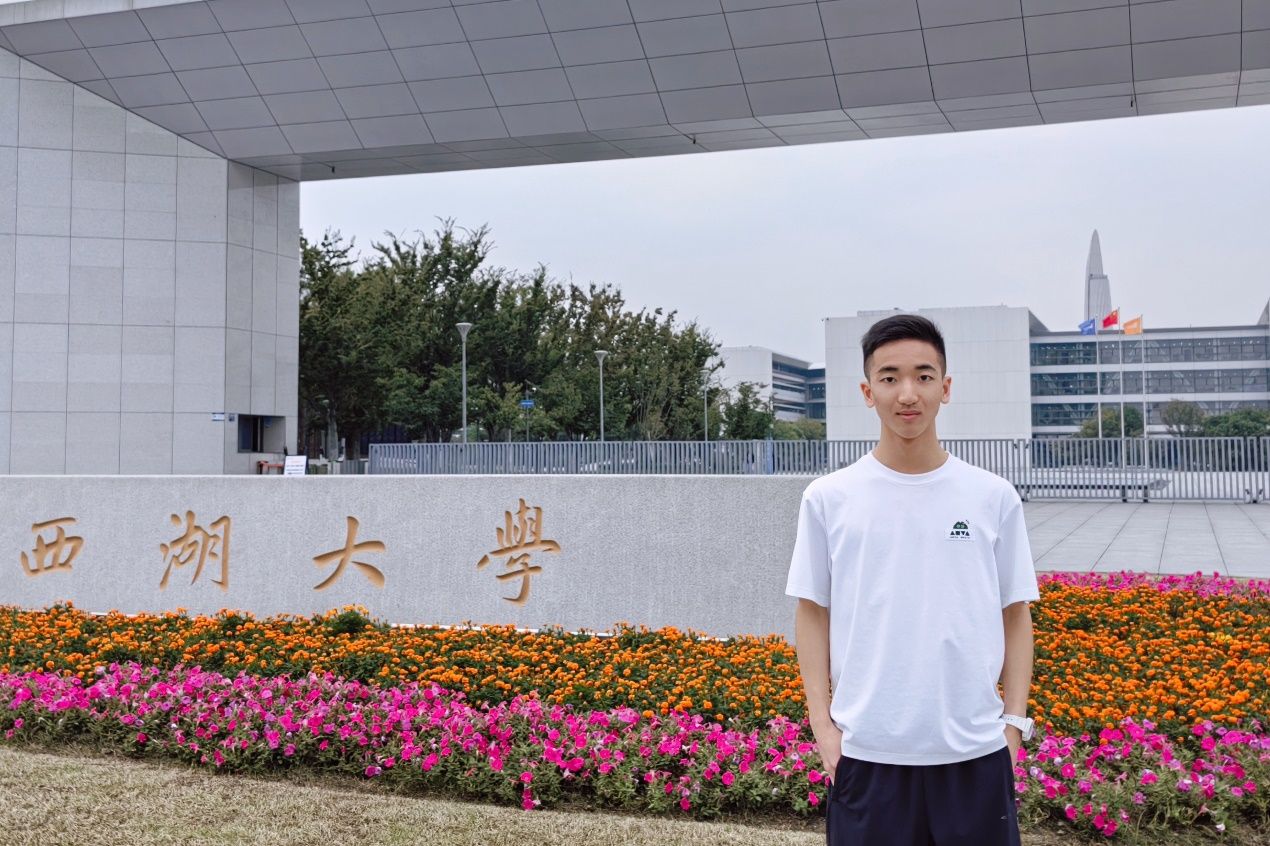

按照学校安排,大一的我们来到杭州西湖大学,开启为期两年的通识教育。这座以“高起点、小而精、研究型”为宗旨的校园,处处弥漫着创新与自由的学术气息:走廊里随处可见师生讨论课题的身影,实验室的灯光常常亮到深夜,每一处细节,都彰显着学校深耕科研创新的决心。清晰的课程体系,帮我们搭建起知识框架;从基础学科到交叉领域的资源供给,为我们打下了扎实的基础;全英教学虽一开始让我有些吃力,课下要花双倍时间整理笔记、练习听力,但也逼着我跳出舒适区,为未来对接国际医学前沿做好了铺垫。更难得的是“学生与导师双向选择”的机制——我凭借对肿瘤研究的兴趣,顺利进入心仪的实验室,第一次穿上白大褂、拿起移液器时,仿佛提前触摸到了科研之路的起点。

一个月的适应期过后,大学生活彻底步入“快节奏模式”。微积分的推导、线性代数的矩阵、化学原理的实验、生物学导论的微观世界,还有每天雷打不动的英语口语练习与学术读写任务,填满了课表的每一个缝隙;课后的时间也被安排得满满当当:羽毛球社的训练让我在挥拍中释放压力,音乐社的合奏课教会我在旋律里放松心情;而小组讨论时的思想碰撞、presentation前的反复打磨、习题课上的难题攻坚、学术会议中的知识汲取,更让“忙碌”成为了生活的常态——有时为了赶实验报告要熬夜到凌晨,偶尔也会在密集的社交与团建后感到疲惫,但每当抬头看到实验室里同样在忙碌的同学,或是收到导师发来的鼓励消息,又会重新攒起向前的力气。

也正是在这样的忙碌里,我真切感受到了临床医学专业的压力与考验。曾经听人调侃的“劝人学医,天打雷劈”,似乎在一次次赶ddl、一遍遍调整实验参数的过程中,有了些许现实的重量。

直到第一次与实验室导师深谈,我才对这份“压力”有了新的理解。我的导师专注于肿瘤基因治疗研究,实验室里高通量筛选靶向基因的仪器日夜运转,他指着电脑上密密麻麻的基因序列告诉我:“这些看似冰冷的数据里,每一个基因都可能是突破肿瘤治疗瓶颈的关键,每一次实验的进步,都可能为无数患者争取到生的希望。”他说话时眼中的光,还有语气里的严谨与认真,让我突然醒悟:我们现在啃下的每一个知识点、反复打磨的每一项实验技能,都不是孤立的“任务”,而是未来面对患者时的“底气”——临床医学的背后,藏着一份容不得半点马虎的责任与担当,因为我们手中握着的,是生命的重量。

还有一堂生物学导论课,让我对医学的认知多了层人文的温度。那天老师讲解原核生物,在展示细菌的微观结构时,他笑着说:“不要觉得微观世界渺小,这里和我们的现实世界一样多姿多彩——小小的细菌里,也有精密的代谢系统、巧妙的生存策略。”说着,他在屏幕上投影出William Blake的诗句:“一沙一世界,一花一天国;掌中握无限,刹那含永恒。”看着那些在显微镜下鲜活的细菌,再读着这句诗,我忽然读懂了临床医学的另一种模样:它不只是课本上枯燥的术语、实验室里严谨的钻研,更是手术台上全神贯注的坚守、问诊时耐心倾听的温柔、治疗中传递给患者的那句“别怕,我们一起努力”。我们要成为的,从来不是只会机械诊断的“机器”,而是有温度、有仁心,能与患者共情的医者。

如今再回望这段求学路,我终于明白:每一个选择临床医学的人,都是带着“热爱”出发的勇士。这份热爱里,有对未知世界的好奇,所以我们愿意在知识的海洋里不断探索,在技能的打磨中反复精进;有对生命的责任,所以我们以最严谨的态度对待每一次实验、每一场考试,不敢有丝毫懈怠;有对生命的敬畏,所以我们懂得每一个生命都独一无二,愿意用专业托起生命的希望;更有对医者使命的仁爱,所以我们愿意体察患者的痛楚,在救死扶伤的路上甘于奉献,不计得失。

曾经困惑我的“临床医学的出路”,此刻也有了清晰的答案。前两年在西湖大学的通识积累,是为了筑牢知识根基;后六年回南方医科大学的临床学习,是为了练就过硬本领。而支撑我们走完这漫长八年、乃至未来行医之路的,正是这份“永葆热爱的赤子之心”——它是我们面对压力时的铠甲,也是我们守护生命时的灯塔。