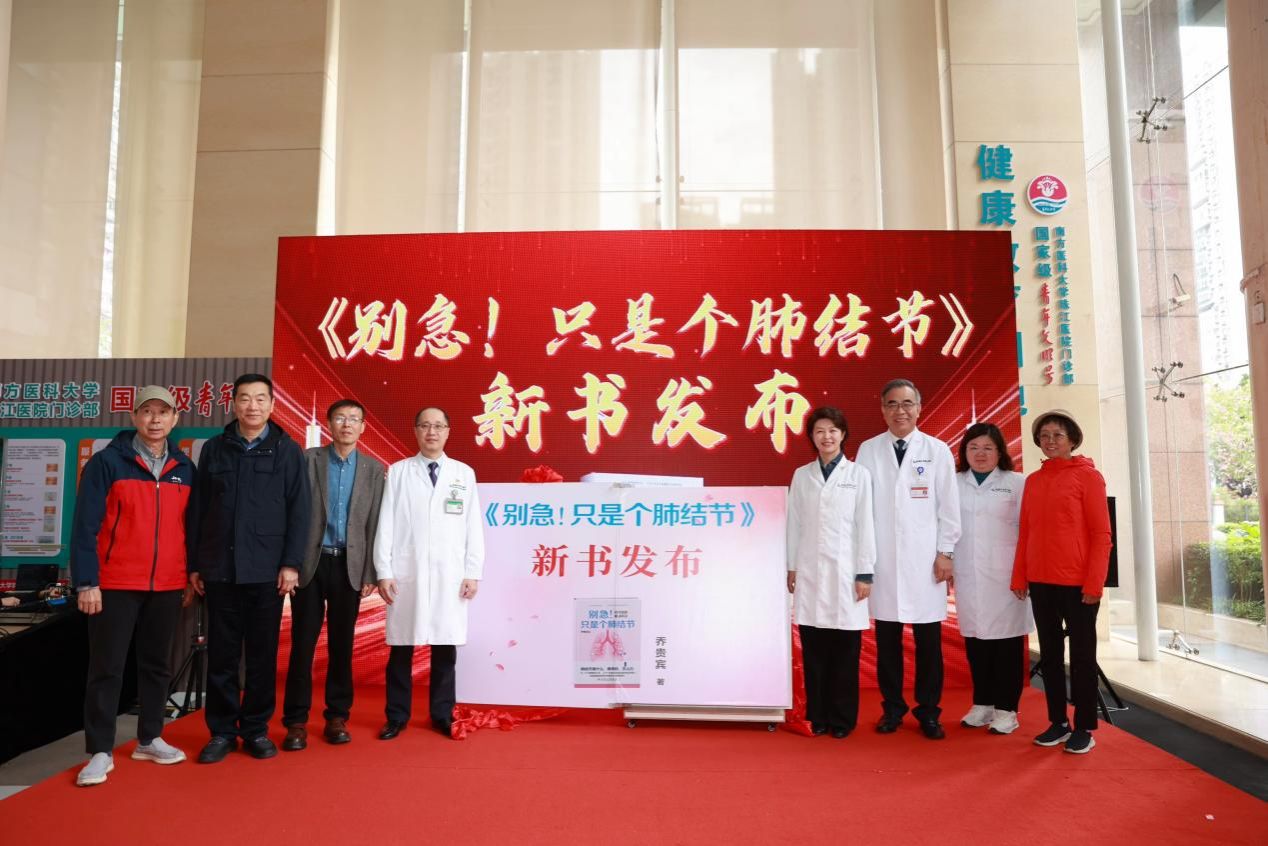

“内容不仅严谨,也十分‘安神’。”11月21日“国际肺癌日”当天,一场集新书发布、大型义诊、健康讲座于一体的“关爱肺健康”活动热闹开场。珠江医院胸外科主任乔贵宾团队携耗时三年打磨的科普力作《别急!只是个肺结节》正式亮相。医院党委书记苏广武、院长郭洪波,胸外科主任乔贵宾以及人民卫生出版社华南分社副总编辑吕健与部分患者共同为新书揭幕。

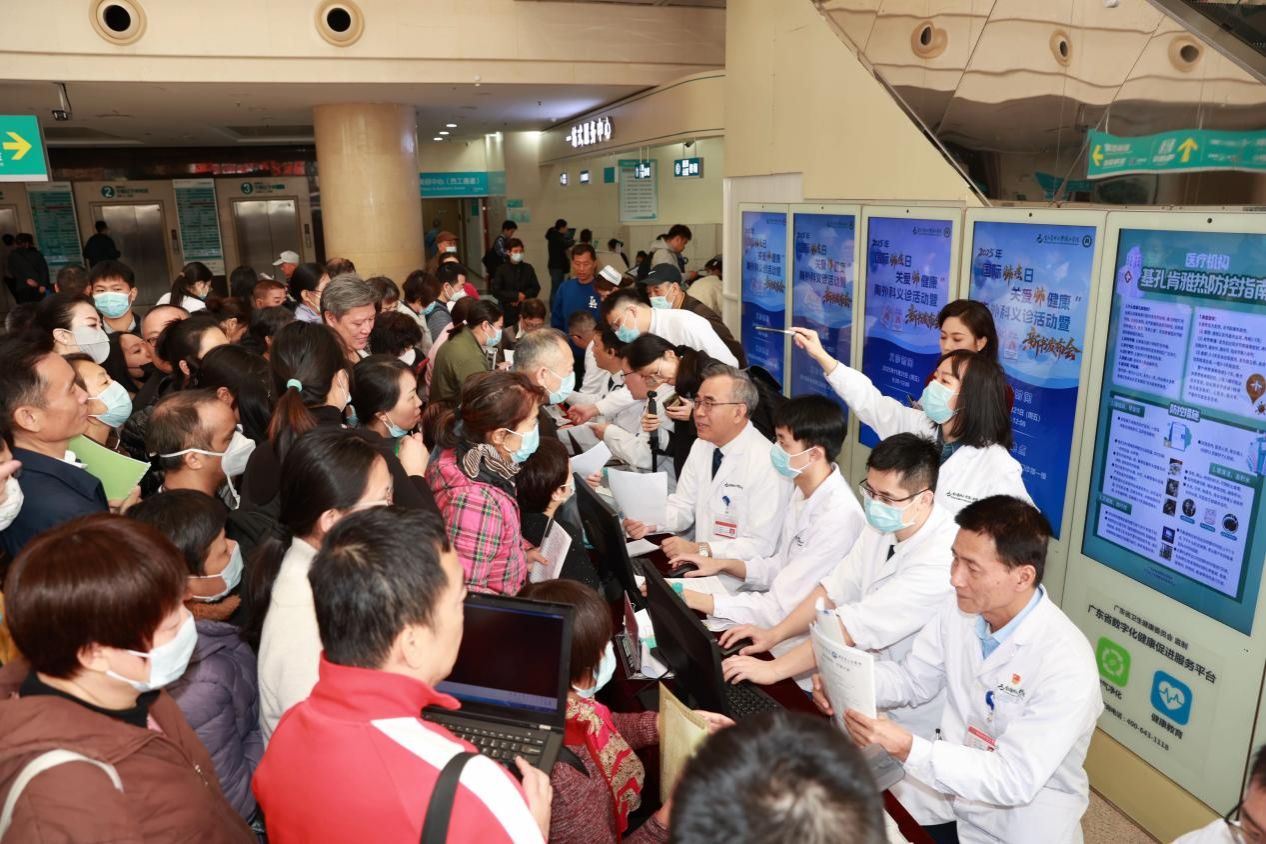

现场人潮涌动,不少患者带着CT报告专程而来,只为寻求专业解答与一份心安。

从美国飞来的“粉丝”只为见他一面

活动现场,胸外科核心专家团队开展免费义诊,提供肺健康风险评估、CT报告解读、个性化防治建议等服务,市民们携体检资料排起长队,围绕肺结节、胸闷、术后康复等问题踊跃咨询。

60岁的徐阿姨专程从美国飞回中山,再辗转来到义诊现场,手里紧紧攥着多年前的检查报告。“我在好几年前,发现肺部有个5×7毫米的磨玻璃结节,国外医生说不用处理,但我心里一直揪着。”徐阿姨坦言,自己是乔贵宾主任的抖音“老粉”,每一条科普短视频都没落过,“预约国外专家太难了,这次特意回来找乔主任看看,就是想吃颗定心丸。”

在发布会上,乔贵宾也分享了自己创作这本书的初衷:“做科普一定要说人话、接地气,这本书整整花了三年时间,不断修改打磨,目的就是希望大家看得懂、用得上。”据悉,该书以他近30年临床经验为底,串联23个真实门诊故事,搭配136个高频问答、影像图解与决策要点,把肺结节风险评估、磨玻璃结节判断、复查节奏、手术抉择等专业内容讲得明明白白。

从焦虑失眠到术后4年半痊愈,他靠这本书“破慌”

“一开始纠结,后来是恐惧,现在只剩开心。”在发布会现场,70岁的陈先生动情地回忆自己的抗癌经历。原来,多年前他查出1.2厘米肺结节,曾一度被怀疑肺结核,历经4个月抗结核治疗后,结节不仅没缩小反而变大,“整晚睡不着,觉得天要塌了。”直到找到乔贵宾,确诊肺癌后,乔主任果断建议:“既然不是好东西,早干预早安心。”

在珠江医院接受了手术后,4年半来,陈先生无需化疗、不用服药,定期复查即可,“是乔主任给了我信心,也让我明白,遇到结节别慌,找对医生选对方案才重要。”

人民卫生出版社华南分社副总编辑吕健谈起这本书,发自肺腑地讲道:“还记得当我第一次看到这本书稿的时候,就被深深触动了,原来一本书,也能像门诊里一位耐心的医生一般轻轻告诉你:别急,我们慢慢把它说清楚。”

“乔贵宾正是用这种温度,和我们的编辑一道精心完成了这本书。”吕健说,这本书内容不仅严谨,也十分“安神”。很多时候,比报告单更能让人安心,比搜索引擎更能让人信服。事实上,这本书也以良好成绩证明了科普图书的巨大社会价值。目前本书已印发超过两万册,读者覆盖范围持续扩大,好评反馈热烈。

结节大多是良性不必慌,晚期肺癌也能成慢性病

“其实,肺结节非常常见。全国14亿人若都做CT,超1亿人会查出肺结节,但绝大多数是良性的!”乔贵宾主任表示,很多结节是肺内隐性感染后的痕迹,免疫力会自行“处理”,甚至不用治疗就会消失,“发现磨玻璃结节,先给自己一次观察的机会,别着急手术。”

针对结节复查,他表示,小于1厘米的初次发现的结节,可以三个月复查一次;若存在则半年再查,仍无变化可每年动态观察;一旦大小、密度、形态改变,再及时干预。而对于确诊的早期肺癌,他表示:“像原位癌、微浸润癌大多惰性生长,规范治疗后完全能治愈;即便是晚期肺癌,现在也能通过靶向治疗、免疫治疗、微创手术等手段,变成可长期控制的慢性病。”

现场,一位患者陈阿姨分享了自己2017年确诊局部晚期肺腺癌并淋巴结转移的经历。“放在15年前,5年生存率仅20%,现在通过手术+靶向治疗+放疗综合干预,如今术后8年状态良好。”乔贵宾介绍,“还有晚期骨转移的患者,经免疫治疗后转移病灶全消失,手术切除残留病灶后,5年多无复发。”他表示,这些案例都被写进了书里,就是想告诉大家:“面对肺癌,早发现早治疗是关键,即便到了晚期,也不用放弃希望。”

医疗短剧在路上,让科普更生动

值得一提的是,这本“暖心科普书”还将跨界影视领域。《别急!只是个肺结节》医疗短剧正在策划中,乔贵宾主任将亲自出镜,把书中的真实故事、专业知识以短剧形式呈现,让原本晦涩的医学内容更直观、更易传播。

“优质科普是临床工作的延伸。”乔贵宾表示,希望通过书籍、短视频、短剧等多种形式,让更多人科学认知肺结节,理性应对肺癌风险,既不忽视隐患,也不盲目恐慌。而这场集新书发布、义诊、讲座于一体的活动,正是他“从医学实践中来,到人民群众中去”的生动实践,用专业驱散迷茫,用温度安抚人心。

如果你也被肺结节困扰,或是想了解更多护肺知识,这本《别急!只是个肺结节》或许能给你答案;而即将到来的医疗短剧,更会让健康科普变得“好看又好懂”。面对身体的小信号,别急,科学应对就是最好的“良方”。